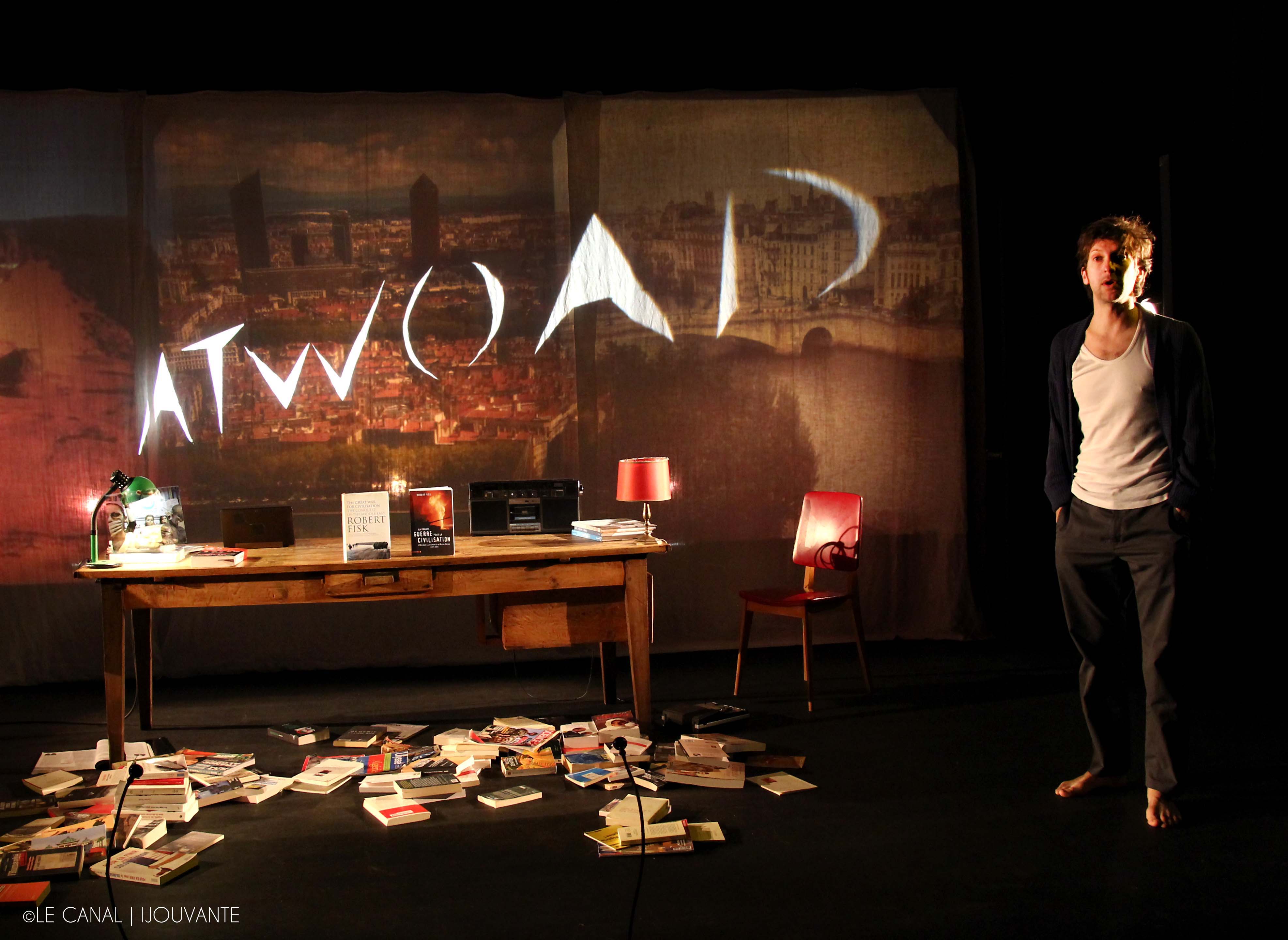

A.T.W.O.A.D.

Cie On t'a vu sur la pointe

L’envers du décor

Résidence A.T.W.O.A.D. du 7 au 23 février 2022 au Canal

Compagnie On t’a vu sur la pointe

Entretien avec :

Anne-Cécile Richard - Écriture, mise en scène et création sonore

Antoine Malfettes - Écriture, interprétation

Sébastien Lucas - Création lumière, technique et manipulation d’objets

Michel Poirier - Président de la compagnie On t’a vu sur la pointe, regard mise en scène

Pouvez-vous nous présenter votre dernière création, A.T.W.O.A.D. ?

C’est d’abord une enquête policière : Antonin et Anna cherchent à savoir pourquoi un chapitre a disparu dans la version française du livre de Robert Fisk, La Grande Guerre pour la Civilisation. Le chapitre manquant est celui traitant de la guerre d’Algérie... Cette enquête est également un prétexte pour explorer la complexité des relations entre la France et l’Algérie depuis l’indépendance jusqu’à aujourd’hui, et pour essayer de comprendre pourquoi 60 ans après l’indépendance, les relations sont toujours aussi compliquées entre ces deux pays.

Ce spectacle est une pièce de théâtre documentaire : la fiction se mêle aux éléments réels issus d’archives historiques et d’entretiens. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Les étapes du scénario sont assez proches de l’enquête que nous avons réellement menée. Même si on a écrit une fiction, on a réellement cherché à savoir pourquoi ce chapitre manquait dans la traduction. Dans le spectacle, c’est le fil conducteur que suit Antonin pour mener son enquête. Nous avons également interviewé des témoins, les vraies personnes concernées par cette histoire, et ce sont leurs voix et leurs propos que l’on entend pendant le spectacle. C’est cette part du spectacle qui constitue la partie « documentaire ». Les témoignages recueillis sont à la fois des paroles d’experts, et des témoignages plus intimes de personnes ayant été confrontées de près ou de loin à cette histoire (une fille de harki, une fille de pieds-noirs, un petit-fils d’appelé du contingent, un enfant de père français et mère algérienne).

Le choix du thème du spectacle fait écho à l’une de vos créations précédentes, Traversées, qui racontait notamment le retour des pieds-noirs en France en 1962. Ces deux spectacles sont-ils en résonance ? Pourquoi ce choix, comment les deux spectacles s’articulent-ils ?

A.T.W.O.A.D. poursuit ce premier travail qui a été effectué en 2013 pour Traversées. Ces deux spectacles s’inscrivent aussi dans un thème plus global qui traverse nos créations : celui des racines, de l’identité, de la place des histoires personnelles dans la grand la grande Histoire.

Nous vous avons accueillis en résidence au Canal en mars 2021 et en février 2022. Sur quoi avez-vous travaillé précisément pendant ces périodes de résidences ?

En 2021, nous avions travaillé sur la scénographie, notamment pour les projections d’ombres et d’images. Cette résidence en février 2022 était la dernière séquence de travail avant la première représentation du spectacle, le 24 février prochain, au Canal. Nous avons mis en place toute la fin du spectacle, il nous restait les 20 dernières minutes à créer totalement : une scène de théâtre d’ombres et la scène finale (résolution et épilogue). Nous avons donc travaillé à la fois l’écriture, la scénographie, la création lumière, la réalisation des silhouettes pour le théâtre d’ombres, ou encore le bricolage de tous les mécanismes (par exemple, le système d’accroche des rideaux !).

Votre travail associe mise en scène de témoignages réels, théâtre d’objets et théâtre d’ombres. Quels choix artistiques cela implique-t-il ?

Nous nous sommes donné un gros challenge que nous avons adoré traverser : comment mettre en scène des voix avec du théâtre d’ombres ? Très

fréquemment, dans les spectacles d’ombres, on observe que ce sont des musiques qui accompagnent les actions des ombres, car cela s’y prête énormément. Et là, nous avons choisi de créer de l’ombre sur les histoires, et sur les voix. C’est un pari, on va voir si cela fonctionne ! Il y a aussi le fait de se demander comment les images peuvent faire avancer l’histoire, lui amener quelque chose. L’esthétique des objets découpés par exemple, donne une ambiance « polar » au récit. Il ne s’agit pas de faire uniquement de la redondance, de l’illustratif. Parce que le visuel a un impact très fort : lorsqu’on a devant soi le visage de quelqu’un que l’on entend parler, la réaction n’est pas la même que lorsqu’on entend uniquement sa voix, par exemple.

Le spectacle est une enquête sur une période trouble, qui comporte de nombreuses zones d’ombres, et l’esthétique du spectacle utilise précisément les ombres pour illustrer le propos...

Absolument, les ombres permettent ici le dévoilement de la mémoire, ou au contraire, l’obscurcissement du sens. Pour chaque spectacle que l’on crée, nous utilisons un art marionnettique différent, et ici les jeux d’ombres se prêtaient très bien au propos. Dans le spectacle, les effets visuels sont nombreux. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets de techniques ou subterfuges utilisés dans ce théâtre d’objets ? À l’aide de rétroprojecteurs, nous projetons des imagessur des draps. On utilise des images que nous avons sélectionnées et imprimées sur des rhodoïds (des feuilles de plastique). On projette ces images, puis on crée des effets : on fait passer des silhouettes par-dessus, on les asperge de liquides,

comme de l’eau mêlée à de l’encre. Nous avons travaillé avec du sable, du polystyrène, du riz, du poivre... on a même eu notre période « vinaigre balsamique » ! On a réalisé plein d’effets qui donnaient une super belle image, mais nous ne les avons pas tous retenus, car ils n’étaient pas forcément en lien avec l’émotion que l’on souhaitait transmettre ou l’histoire qu’on voulait raconter. Nous réalisons de nombreux essais avant de parvenir à l’effet final ! On fonctionne par expériences successives. Par exemple, pour les encres, les effets sont très différents selon celle que l’on utilise : encre de stylo-plume d’écolier, ou encre de tampons encreurs... Le geste est aussi important pour parvenir à l’effet souhaité, et l’on améliore ce geste de filage en filage (plus ou moins rapide, etc...). Nous jouons beaucoup avec la lumière, et il y a aussi eu cette réflexion de décider quels effets réalisait-on derrière les draps (invisibles pour les spectateurs), ou bien à vue, sur la scène. On a fait beaucoup de recherches sur les différentes sources de lumières : lampes LED, lampes de poche...

Pour vous, ce spectacle en une phrase, ça serait...

Antoine : Il y a une expression anglaise que j’aime beaucoup : « An elephant in the room » : il y a un éléphant qui est dans la pièce, et tout le monde fait comme s’il n’était pas là, comme si on ne le voyait pas, on discute, on prend le thé, etc. En France, l’Algérie, c’est un peu notre éléphant dans la pièce. Michel : Cette histoire-là m’a remémoré des choses, car j’ai fait partie de l’expédition en Algérie. C’était quelque chose que j’avais complètement mis de côté, et pour la première fois, j’ai refait des recherches, et pour la première fois aussi, j’en ai parlé avec un de mes enfants. Jamais on n’avait abordé le sujet. Jamais. Eux ne m’avaient jamais interrogé, et moi je n’en avais jamais discuté, je ne savais pas si ça les intéressait. J’avais quelques photos, et je ne les avais pas regardées depuis... je ne sais combien de temps. Ça m’a ramené à un certain nombre de choses, et j’ai fait des recherches que je n’avais jamais faites auparavant. Ça a été quelque chose de fort. Sébastien : Moi, quand je suis rentré dans ce projet, la guerre d’Algérie, j’en avais entendu parler, évidemment, mais je me suis rendu compte que je n’avais aucune connaissance sur le sujet... même à

l’école, on n’en n’avait pas parlé, je n’avais aucune notion de l’ampleur de la chose. Grâce au spectacle, j’ai énormément appris... c’était « l’éléphant dans la pièce » que je ne voyais pas. C’est assez impressionnant qu’on ait, en quelque sorte, « effacé » 130 ans d’histoire de colonisation, c’est... hallucinant. Et le fait d’en prendre conscience est un peu perturbant, ça travaille.

Texte Anne-Cécile Richard et Antoine Malfettes

Mise en scène Anne-Cécile Richard

Interprétation Antoine Malfettes

Création lumière, régie et manipulation d'objets lumineux Sébastien Lucas

Conseiller pour les projections Olivier Vallet

Œil intérieur à la mise en scène Michel Poirier

Création des bandes sonores Anne-Cécile Richard

Mastering Ronan Legal